Nombre u obra homónima: Antonio Pérez Sigler

Lugar de nacimiento: Salamanca

Otros nombres: Antonio Pérez vecino de Salamanca, Doctor Antonio Pérez Sigler natural de Salamanca, Doctor Antonius Pérez Sigler I. C. Hispanus Dic., Doctor Sigler.

Geografia vital: Salamanca, ¿Burgos?, Valladolid, ¿Écija?, Madrid, Talavera, Nápoles.

Año de nacimiento: 1560

Año de fallecimiento: 1641

Lengua de escritura: español - latín - italiano -

Género literario: a:4:{i:0;s:20:"Literatura jurídica";i:1;s:11:"Mitografía";i:2;s:11:"Traducción";i:3;s:8:"Tratados";}

Movimiento literario: a:2:{i:0;s:7:"Barroco";i:1;s:12:"Renacimiento";}

Relaciones literarias y personales: Licenciado Diego Gil de Castro, Don Francisco de Cueva y de Silva Francisco Sánchez de las Brozas, «el brocense», Francisco Martín, o Martins (Francisci Martinis Lusitani), Gaspar de Piña y Tárrega, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Pedro Fernández de Lemos y de Andrade, Cornelio Spínola o Espínola.

Temática: a:4:{i:0;s:9:"Jurídica";i:1;s:11:"Mitológica";i:2;s:12:"Traducciones";i:3;s:8:"Tratados";}

Investigadores responsables: Fernández López, Esther -

Por Esther Fernández López

Biografía

Este ilustre hijo de Salamanca, uno de tantos brillantes humanistas auriseculares hoy desconocidos por el gran público, destacó entre sus contemporáneos por su doble condición de jurista y traductor. Esta última constituye su vertiente más conocida, dado que Antonio Pérez Sigler es el autor de la primera traducción castellana en verso de las Metamorfosis de Ovidio; trabajo que conoció dos ediciones: una primera en Salamanca (1580) y otra revisada, posterior en casi tres décadas (Burgos, 1609) y que incluía un segundo volumen: el Diccionario poético. Nos consta, además, la publicación de una obra muy posterior (en este caso en materia de jusrisprudencia) titulada Manipulus florum iuris, que fue editada en Nápoles en 1641. Pese a todo ello, nos encontramos ante uno más de los tantos autores hoy injustamente olvidados que merecerían un mayor reconocimiento en las letras españolas.

Acerca de su vida personal y profesional, las informaciones más inmediatas que se encuentran a nuestro alcance son las procedentes de las propias obras que compuso. En este sentido, resultan más bien escasas las noticias que ofrecen los preliminares de su versión ovidiana, tanto en una impresión como en la otra (en ellas se fijó, por ejemplo, José María de Cossío en su obra sobre las Fábulas mitológicas en España (Madrid: 1998). Así, la editio princeps se limita en su título a señalar que el autor de la traducción es Antonio Pérez (información a la que se añade en el privilegio real que el traductor es «vecino de Salamanca»); mientras que en la edición burgalesa figura ya en la portada –además del segundo apellido– su grado académico: «Por el Doctor Antonio Pérez Sigler natural de Salamanca». Por otro lado, según se indica en esa segunda edición (y en concreto en la concesión del privilegio real, «dada en Valladolid a quatro días del mes de Abril, de mil y seiscientos y cinco años»), nuestro autor era «vezino de la ciudad de Salamanca y residente en esta Corte». Por tanto, basándonos en estas noticias de 1605, podemos situar al personaje en Valladolid en esa época (ya que la ciudad pucelana ostentó la capitalidad de España entre enero de 1601 y marzo de 1606). No nos consta, en cambio, una posible vinculación de Pérez Sigler con la ciudad de Burgos, en la que se imprimió esa edición en 1609.

Más información arroja el Manipulus, obra que constituye, probablemente, la fuente principal de los testimonios más antiguos que encontramos sobre el salmantino. Estos son dos: por un lado, el de Nicolás Antonio (en su Bibliotheca Hispana Nova: Madrid, 1672), y por otro el de Juan Antonio Pellicer y Saforcada (en su Ensayo de una biblioteca de traductores españoles: Madrid, 1778).

En efecto, la primera reseña bio-bibliográfica de Antonio Pérez Sigler se debe a don Nicolás Antonio, pionero de los estudios bibliográficos en España, y data de 1672. Este investigador de origen sevillano, nacido en 1617, se doctoró en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1639, por lo que no parece descabellado suponer que haya conocido de primera mano a nuestro traductor. Según nos informa –en latín– don Nicolás Antonio (152),

Sánchez de Viana, Pedro, Las Transformaciones de Ovidio: Traduzidas del verso Latino en tercetos y octavas rimas, Por el licenciado Viana En lengva vulgar Castellana. Con el Comento y explicaciones de las Fábulas: reduziéndolas a Philosophía natural y moral y Astrología e Historia. Dirigido lo uno y lo otro a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presidente del Consejo de las Indias. Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1589. En línea en la BNE (Biblioteca Digital Hispánica) [02-agosto-2021].

Un siglo largo después, Pellicer nos ofrece nuevas y valiosas informaciones sobre el traductor y jurista salmantino. Así, por este autor sabemos, por ejemplo, que Antonio Pérez Sigler habría nacido hacia 1560 en Salamanca, en cuya Universidad estudió Letras Humanas –con el Maestro Francisco Sánchez, Catedrático de Retórica– y posteriormente Leyes; esta última sería la disciplina en la que llegaría a alcanzar el grado de Doctor.

Por nuestra parte, podemos aportar otro dato, cual es el hecho de que el salmantino estaba ya doctorado y ejercía su labor como jurisconsulto en 1589, año correspondiente al más antiguo de los documentos fechados y firmados por el «Doctor Pérez Sigler» que se recogen en el Manipulus. Además, en la dedicatoria de esta obra observamos que nuestro humanista hace constar su condición de iuris utriusque doctor.

Otra fuente para nuestro rastreo sobre la carrera académica de Pérez Sigler es la Reseña histórica de la Universidad de Salamanca (Dávila: 1849, 30), que nos informa de que el autor ocupó la cátedra de Derecho Civil en la docta institución (lo que nos lleva a conjeturar sobre la posibilidad de que Nicolás Antonio hubiera podido incluso ser alumno suyo). La misma Reseña cita a Pérez Sigler (p. 35) como uno de los hijos de dicha Universidad que «brillaron en Jurisprudencia», y añade que escribió «sobre los Tres Derechos». Y un poco más abajo (p. 39) lo nombra como «legista» y «traductor de Ovidio».

En cuanto a la vida personal de Pérez Sigler, es de nuevo Pellicer quien ofrece el mayor caudal de informaciones. Apunta este estudioso que el salmantino casó con una hija de Alvar González de Talavera, Doctor en Medicina y Catedrático en propiedad de Astronomía, domiciliado al parecer en Talavera de la Reina (como indica el propio Pellicer, esta información está tomada del Consilium nº 22, y más concretamente en la página 153 del Manipulus). Según añade Pellicer (22),

Exerció nuestro Pérez la Abogacía con grandes créditos de ciencia, juicio e integridad, siendo por estas prendas consultado frequentemente por los Ministros de Felipe II, III y IV. Por esto residía unas veces en Madrid, otras en Valladolid, según las mudanzas de la Corte. Pero donde hizo más larga residencia fue en Talavera, donde acaso poseía su muger alguna hacienda. En aquella Villa vivió a lo menos desde los años de 1619 hasta los de 1636, según se infiere de las fechas de sus Pareceres. Siendo ya muy viejo pasó a la ciudad de Nápoles, provisto acaso en alguna plaza de sus Consejos, en donde imprimió el año de 1641 en casa de Gil Longo su Manipulus Florum Juris, dedicado a Cornelio Spínola. Es natural muriese en aquel Reyno.

Más allá de las informaciones avaladas por las fuentes citadas, pocos datos inequívocos podemos aportar sobre la biografía del salmantino. En el vol. 3 de su Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Bartolomé José Gallardo (1889) especula con la posibilidad de que fuera hijo de Alonso Pérez, autor de la Segunda Diana (editada en Salamanca en 1563). Este supuesto padre de nuestro traductor era un médico natural de Don Benito (Badajoz) que estudió en Sigüenza y en el Colegio del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, donde llegaría a ser catedrático (Avalle-Arce, apud Cristina Castillo: 2017).

Por nuestra parte hemos rastreado el nombre de Antonio Pérez Sigler en tantos documentos como ha sido posible, para tratar de arrojar alguna luz que pudiera ampliar la escasa información disponible sobre su biografía. Entre ellos, hallamos otra posible filiación a partir de los datos que aparecen en Genealogía y nobleza (Basanta: 1922, 353). Según la documentación recogida en esta fuente, el 17 de abril de 1585 se otorgó en Valladolid una ejecutoria a cierto Francisco Pérez Sigler, vecino de Cepeda. Este tendría un hermano llamado Gonzalo, el cual a su vez tenía por hijo a un cierto Antonio Pérez Sigler. No obstante, más allá de la coincidencia en el nombre y apellidos, y la contemporaneidad de los personajes implicados, no podemos confirmar que el aludido se corresponda con nuestro humanista; si bien cabe observar que la hipótesis que aportamos nos parece quizá más verosímil que la que lo hace hijo del autor de la Segunda Diana, pues en el caso de don Gonzalo concurren tanto el segundo apellido como la procedencia salmantina de la familia. Según la citada fuente, el aludido Antonio Pérez Sigler sería hijo del matrimonio formado por Gonzalo Pérez Sigler de Espinosa y Susana Sánchez Bernal.

Encontramos asimismo otro documento en el que, además del nombre de Antonio Pérez Sigler, se menciona su condición de doctor. Se trata del Testamento e inventario de Juan de las Navas el joven, casero de Miguel de Cervantes en Valladolid (Apud Rojo Vega). El escrito está fechado en la capital pucelana en 1611, y se inicia con el texto del testamento propiamente dicho, que culmina con la indicación de que se dictó «en Valladolid a seis días del mes de junio de mil y quinientos y noventa y cinco años». Sin embargo, es en el codicilio que sigue a continuación donde aparece la alusión a cierto «doctor Antonio Pérez Sigler, alcalde mayor de esta ciudad», el cual tendría en su poder «un montante» del testador. Este expresa su voluntad de que «no se le pida ni demande», pues él «quisiera que fuera cosa de más estimación» (por alguna razón, estas indicaciones aparecen repetidas unos párrafos más abajo). No obstante, cabe aclarar que dicho codicilio está fechado en Écija el 17 de abril de 1611; por lo que en principio sería esa villa sevillana la aludida mediante la referencia a «esta ciudad» de la que el mencionado doctor Antonio Pérez Sigler sería alcalde mayor en el año citado. A falta de confirmación, no podemos afirmar que nuestro jurista y traductor ejerciera dicho cargo en Écija. Por el contrario, la idea de que lo desempeñase en Valladolid no parece descabellada, habida cuenta de que allí tuvo su residencia a lo largo de diversas temporadas. Sin embargo, no podemos sino especular con tal posibilidad, ya que no hay confirmación al respecto y, en principio, no es eso lo que indica el citado documento. Por otro lado, ni siquiera podemos afirmar a ciencia cierta que se trate del mismo personaje.

Por último, cierto doctor Antonio Pérez Sigler figura en el Catálogo de las consultas del Consejo de Indias (1605-1609) (Heredia Herrera: Sevilla, 1984, p. 248) como propuesto para juez de registros de la isla de Gran Canaria, junto con otros dos nombres: los del Licenciado Juan Tello y el Licenciado Canal. El elegido sería en un principio el propio Pérez Sigler: no obstante, se indica en el documento (fechado en Madrid, Cámara, a 31 de enero de 1607, asiento 967) que «Pues este no acepta, nombro a Juan Tello». A la luz de estos datos, bien podría tratarse de nuestro traductor; si bien, de nuevo, nos movemos en el terreno de la especulación. No obstante, cabe observar que el salmantino dedicó la segunda edición de su traducción ovidiana al Conde de Lemos, Presidente del Real Consejo de Indias; edición que se publicaría en 1609, pero cuya aprobación real se otorgó en abril de 1605.

En relación con ello, y pese a todas nuestras reservas, no resulta imposible que al menos las dos últimas referencias se correspondan con el autor que nos ocupa; ya que parece aún más improbable que hayan existido hasta cuatro personajes diferentes llamados Antonio Pérez Sigler de los cuales al menos tres fueran doctores (probablemente todos en Leyes) y al menos dos tuvieran origen salmantino.

Por otro lado, ni siquiera tenemos constancia de que nuestro jurista y traductor acabase realmente viviendo en Nápoles, por más que fuese allí donde se editara el Manipulus. Parece que tal posibilidad apuntada por Pellicer y Saforcada está basada en dicha obra, pero no se indica en este caso ningún pasaje exacto que señale de manera inequívoca el dato, por lo que parece tratarse más bien de una conjetura de este investigador.

Producción literaria

La producción conocida de Antonio Pérez Sigler se caracteriza por tres rasgos fundamentales: el escaso número de sus obras, la heterogeneidad en cuanto a su temática y género y la gran cantidad de tiempo que media entre las diversas publicaciones.

Entre los trabajos editados por nuestro autor, el más relevante es, sin duda, su traducción de las Metamorfosisovidianas, la primera de las compuestas en verso en castellano.

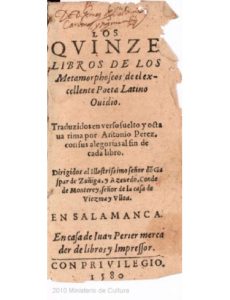

Portada de la primera edición de la traducción de las Metamorfosis de Ovidio por Antonio Pérez Sigler (Salamanca, 1580)

La edición príncipe de la obra (1580) apareció bajo el título de Los quinze libros de los Metamorfoseos del excelente Poeta Latino Ouidio. Traduzidos en verso suelto y octaua rima por Antonio Pérez, con sus alegorías al fin de cada libro. Se imprimió «En Salamanca. En casa de Iuan Perier mercader de libros y impressor». Para la posible datación del texto debemos tomar en cuenta, por un lado, los detalles sobre su gestación que el autor nos ofrece en los preliminares de esta primera edición; y, por otro, el hecho de que la epístola dedicatoria «al illvstrissimo señor don Gaspar de Zuñiga y Azeuedo, Conde de Monterey [sic], señor de la casa de Viezma y Ulloa» está fechada en Salamanca «a veynte de Iunio, de mil y quinientos setenta y nueve años». Así pues, esa fecha se revela como el terminus post quem de la composición del texto.

El propio autor relata en el prólogo al lector la génesis de su traducción. En efecto, explica el salmantino que todo comenzó como una suerte de entretenimiento debido a su afición al poema ovidiano; de manera que, tras concluir la versión de los primeros libros, sus amigos le animaron a continuar con esa labor hasta completar la traducción del texto. Asegura que su intención al hacerlo fue comunicar «estas fabulas a muchos y muy curiosos ingenios que por estar en la lengua Latina (puesto que en algunos libros Españoles hallauan algunas apuntadas) les era occulto el origen dellas». En relación con las traducciones al castellano de los clásicos latinos, nuestro autor afirma inexplicablemente que sentía «lastima de que ninguno de tantos y tan curiosos (como ay en nuestra España) se huuiesse puesto a tan justo trabajo como traducir esta admirable obra». Tal vez Pérez Sigler se refiriera simplemente a que nadie lo había hecho en verso (de hecho, el autor declara en la dedicatoria que se había atrevido «a traducir en verso suelto y octaua rima una obra tan trabajosa como las transformaciones de Ouidio»); pero el caso es que en este prólogo ignora por completo a Jorge de Bustamante, cuya versión en prosa de las Metamorfosis llevaba varias décadas circulando con gran éxito a través de sucesivas ediciones (así lo observaba ya Pellicer, si bien atribuyendo a Hurtado de Toledo esta primera versión castellana en prosa). En este sentido, resulta cuando menos chocante que la existencia de ese trabajo fuera desconocida por un hijo de la Universidad de Salamanca; si bien la temprana edad del salmantino podría dispensarle en parte del desconocimiento de tan importante dato. Sea como fuere, confiesa Pérez Sigler que finalmente, «hurtando algunos y muchos ratos a mi descanso, procedi en la traducción hasta el fin».

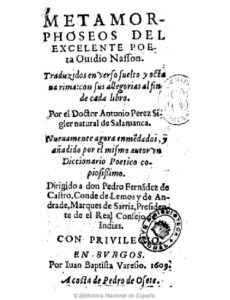

Portada de la segunda edición de la traducción de las Metamorfosis de Ovidio por Antonio Pérez Sigler (Burgos, 1609)

En cuanto a la versión propiamente dicha, observamos que conserva en líneas generales el plan del poema ovidiano: así ocurre tanto en relación con el contenido (que respeta la materia seleccionada y el orden de la narración) como en los recursos retóricos empleados por Ovidio, que nuestro jurista traduce con éxito adaptándolos a la métrica escogida, pese a alguna inevitable merma en el resultado final. En este sentido, cabe destacar lo que el propio traductor señala sobre su versión ovidiana en el prólogo: «la qual he procurado fuesse todo lo posible uerdadera, sin me apartar un punto, no solo de la sentencia y intención del Poeta, mas aun de las palabras de sus uersos».

El texto está compuesto en endecasílabos y, tal y como indica el título, combina el uso del verso blanco (empleado como soporte para el cuerpo del relato) con el de la octava real (ABABABCC), estrofa predominante en las intervenciones en estilo directo. No obstante, dicha forma métrica alterna en estos casos con la sexta rima (ABABCC) y con el serventesio (ABAB), dependiendo de la extensión del discurso en cuestión. Incluso encontramos algún pasaje en el que el parlamento es tan breve que el traductor lo incluye al hilo del texto principal, resolviéndolo en un par de versos blancos.

Tal y como se anuncia en el propio título, la traducción de cada uno de los libros del poema ovidiano viene seguida de la correspondiente alegorización de algunos de los mitos que aparecen en el libro correspondiente. Como se verá en el apartado 2.5, estos textos constituyen la traducción de los que acompañaban a la versión italiana de las Metamorfosis publicada por Andrea dell’Anguillara (Venecia, 1561). Dichas alegorizaciones son obra de Orologgio y su traducción al castellano se debe igualmente a Antonio Pérez Sigler.

Ya en 1609 vio la luz una segunda edición de la versión del poema ovidiano llevada a cabo por el salmantino. Se imprimió en Burgos («Por Iuan Baptista Varessio […] A costa de Pedro Osete») bajo el título de Metamorphoseos del excelente poeta Ouidio Nasson/ traducidos en verso suelto y octaua rima: con sus allegorias al fin de cada libro. Por el Doctor Antonio Perez Sigler natural de Salamanca. Nueuamente agora enmendados, y añadido por el mismo autor vn Diccionario Poetico copiosissimo. Se trata de una revisión de la obra publicada casi tres décadas atrás, si bien el nuevo texto estaba listo sin duda desde al menos cuatro años antes. Así lo comprobamos en la aprobación del Doctor Vergara, fechada en Valladolid «a tres de Enero, de 1605 años».

Las causas que determinaron a nuestro humanista a imprimir esta nueva edición quedan explicadas en sus epístolas preliminares: tanto en la dedicatoria («a don Pedro Fernadez [sic] de Castro, conde de Lemos y Andrade, marques de Sarria, Presidente de el Real Consejo de las Indias») como en el prólogo Al lector. En efecto, cuenta Pérez Sigler en estas páginas que ha decidido «enmendar» el texto anterior, hasta prácticamente tener que reescribirlo en los escasos ratos libres que le dejaban sus ocupaciones en la Corte; pues «por el vicio del impressor y descuydo del corrector estaua tal que casi le desconoci» (así se lee en la epístola dedicatoria). Y es que, según asegura, al cabo de veinticinco años halló la edición que se encontraba en circulación «tan viciosa y dessemejante a su original» que tuvo «por cosa necessaria y forçosa» efectuar dicha reelaboración. Con todo, el dato de los veinticinco años parece excesivo, y pensamos que habría que dejarlo en alguno menos; pues de lo contrario no cuadra la cuenta, ya que veinticinco son precisamente los años (y más bien escasos) que median entre la publicación de la primera edición (1580) y la aprobación de la segunda (recién empezado 1605). Por lo demás, nuestro humanista sigue sin hacer referencia alguna en estos preliminares a la versión en prosa de Bustamante que precedió a la suya.

Portada del Diccionario poético que acompaña a la edición de 1609 a partir del folio 425r

La nueva edición mantiene las alegorizaciones de cada uno de los libros del poema ovidiano que ya acompañaban a la primera. Además, a partir del folio 425r incorpora un segundo volumen: el Diccionario Poetico donde se contienen todos los nombres de personas, reynos, prouincias, pueblos, rios, fuentes, montes, valles, arboles, animales, peces, y aues: y otras cosas, de que haze mẽcion Ovidio en sus Metamorphoseos, y otros Poetas, por el orden del A. B. C. Dejando aparte la interpretación alegórica, esta nueva aportación de Pérez Sigler constituye una suerte de enciclopedia de carácter mitográfico destinada a ofrecer diversas informaciones enciclopédicas que puedan contribuir a una mejor comprensión de las fábulas expuestas. Así lo indica el propio autor en la epístola al lector:

Y aunque las Allegorias que en aquel tiempo salieron a el fin de cada libro, descubren mucho el intento de Ouidio, que quiso cubrir con las fabulas, muchas de las cosas que el y otros poetas traen; las tocan con tal breuedad, y aũ escuridad, que assi en lo fabuloso, como en lo historico, dexan en mayor confusion a quien por ellas passa los ojos. Tanto pues por deshazer este nudo como porque no pareciesse le embiaua sin alguna cosa en que de nuevo vuiesse puesto trabajo, me dispuse a juntar en vn Diccionario, que va al fin deste libro, todos los vocablos de que frequentemente los poetas vsan en sus versos.

De este modo, Pérez Sigler se aparta en estas páginas de la información aportada por Ovidio en su poema (o por Anguillara en su traducción italiana, que algunos consideran como la verdadera fuente de la versión castellana del salmantino) para componer su nueva aportación. Así lo indica el propio autor en el mismo prólogo ya mencionado, donde se refiere a las diferentes autoridades que ha consultado para la elaboración de su Diccionario. Entre ellas, «Tito Liuio, Sallustio, Solino, Plinio, Strabõ, Iustino, Virgilio, Ouidio, Perotto, Tortellio y otros muchos interpretes de varios poetas». A esto añade sus consideraciones sobre la utilidad de los datos ofrecidos, que pertenecen a diversa índole: geográfica, histórica, mitológica e incluso en relación a «las historias de los santos». Además, nuestro jurista y traductor recalca el carácter práctico de la sistematización alfabética para los lectores, «que no tuuiessen otra parte donde hallarlas sin mucha dificultad».

Habrían de pasar otras tres décadas largas para que se editara el Manipulus, última de las obras del salmantino de las que tenemos noticia; sin que se conozca que entre esta y la segunda edición de su traducción ovidiana viera la luz algún otro trabajo del autor. En este sentido, cabe observar que en la epístola-dedicatoria de la edición burgalesa aseguraba el propio Pérez Sigler que había dejado «para otra ocasión la publicación de lo que he trabajado en mis principales estudios de la jurisprudencia». Al ser precisamente esta la materia del Manipulus, no parece improbable que dicha obra, editada cuando el autor era ya octogenario, responda a aquel viejo proyecto; aunque tampoco podemos descartar que nuestro jurista hubiera compuesto otros textos que no hayan llegado hasta nosotros (recordemos que en la Reseña de la Universidad de Salamanca se indicaba que Pérez Sigler escribió sobre los Tres Derechos). En todo caso, parece evidente que el autor que nos ocupa habría ido acrecentando con los años la serie de escritos que acabaría recogiendo en Manipulus, más allá de los que ya pudiera tener compuestos en 1609.

Portada del Manipulum florum iuris pontificii et caesarei nec non et regni Hispaniarum – quadraginta consiliis – ornatus (Nápoles, 1641)

Sea como fuere, es en 1641 cuando se edita en Nápoles (Apud Aegidium Longum) este último trabajo conocido de Antonio Pérez Sigler, cuyo título completo es Manipulus Florum Juris Pontificii et Caesarei, nec non et Regni Hispaniarum XL Consiliis ornatus. Dedicado a Cornelio Espínola, se trata de un extenso manual de jurisprudencia compuesto en latín (aunque también contiene algunos pasajes en español que corresponden a transcripciones literales de otros textos).

El volumen ocupa más de cuatrocientas páginas numeradas de forma correlativa (y no por folios) y está estructurado en dos partes principales, a las que se añade un epítome final.

De este modo, en primer lugar encontramos las páginas (un total de sesenta) que propiamente corresponderían al título del libro; si bien se recogen bajo la denominación Manipulus florum a doctore Antonio Pérez Sigler, I. C. hispano summo studio & ordine alphabetico compositus, & ornatus. (las siglas I. C corresponden a su condición de jurisconsulto). Consiste esta parte inicial del libro en una suerte de diccionario enciclopédico de términos jurídicos clasificados por orden alfabético. A su vez, cada entrada se subdivide en distintos apartados en los que se ofrece razón de diversos detalles o variantes de la materia tratada en cada uno de los artículos, apoyados frecuentemente en referencias a autores y obras especializados. En ocasiones encontramos, además, algunas notas explicativas marginales.

La parte principal del Manipulus se encuentra entre las páginas 61 y 379, donde se recogen hasta cuarenta pareceres o consilia con la finalidad de que sirvan como ilustración práctica (ornatus) de los conceptos expuestos en la parte anterior. Se trata de casos reales en los que el doctor Pérez Sigler ha intervenido a lo largo de su carrera profesional –en su mayoría relacionados con cuestiones testamentarias u otros asuntos domésticos o vecinales–. Cada uno de ellos viene precedido de un sumario integrado por una serie de sentencias sobre cuestiones de legislación, las cuales quedarán ilustradas a continuación por el correspondiente consilium. Por lo que se infiere de la dedicatoria, la selección parece haberse realizado ex profeso para esta obra dedicada a Spínola.

Estos casos se localizan en diversas ubicaciones españolas donde el autor ejerció su profesión: principalmente Talavera, aunque también otras como Madrid y Valladolid; por el contrario, no hallamos mención a la ciudad de Écija, donde presuntamente habría ocupado el cargo de alcalde mayor, si hubiéramos de creer que esa es la ciudad a la que se refiere el codicilio de Juan de las Navas el joven (vid. nuestro apartado 2.1).

La obra abarca un extenso período de casi medio siglo: entre 1589 y 1636, sin que podamos conocer más detalles, ya que solo quince de los cuarenta pareceres recogidos llevan la fecha al pie del documento. Podemos suponer, por tanto, que se trata de una compilación de aquellos casos que el autor consideró más relevantes dentro de su dilatada carrera profesional en el ámbito de la jurisprudencia en su tierra española natal.

El volumen se completa con una especie de índice de materias que se extiende a lo largo de treinta y tres páginas (a partir de la 381, aunque en este caso no se encuentra numeración). En esta parte final (titulada Index locupletissimus ac totium operis epitome), el autor recoge de nuevo un listado alfabético de términos jurídicos y lo ilustra esta vez remitiendo en cada caso a alguno de los consilia recogidos, donde se puede observar la aplicación práctica del concepto correspondiente.

Además de las obras reseñadas, algunas fuentes han señalado que nuestro salmantino sería autor, asimismo, de una presunta traducción de la Eneida anterior a la de las Metamorfosis. No obstante, nos inclinamos a pensar que se trata de un equívoco debido a la ambigüedad del contexto en el que se nombra cierta traducción castellana del poema de Virgilio en la epístola dedicatoria de la primera edición de la versión ovidiana (1580). Como ya se ha comentado, en esta epístola, el entonces joven Antonio Pérez Sigler expone las razones que le impulsaron a continuar con su traducción en verso de la obra del sulmonense que había iniciado como simple pasatiempo. Así, además de la insistencia de sus amigos eruditos, menciona lo siguiente: «Diome también alas para hazerlo ver sacada a la luz la traducción de la Eneida de Virgilio, considerando no ser esta obra [entendemos que se refiere a las Metamorfosis] de menos gala y artificio, para que a nuestra España dexasse de communicarse». El pasaje es ciertamente ambiguo, pues no indica ni que la traducción aludida de la Eneida sea del salmantino ni, en caso contrario, quién es su autor. Por nuestra parte pensamos que lo más seguro es que nuestro humanista se esté refiriendo a la traducción de Gregorio Hernández de Velasco, publicada en 1574. Entre otras razones, porque no hallamos ni rastro ni noticias inequívocas sobre la existencia de una traducción de la Eneida publicada por Pérez Sigler; como tampoco se la menciona en ninguno de los sonetos laudatorios que encabezan su versión de las Metamorfosis.

Según estos datos, podemos conjeturar que la traducción ovidiana debió de componerse entre 1574, año en que se editó la traducción de la Eneida por Hernández de Velasco (o probablemente antes, al menos la de los primeros libros del poema del sulmonenese); y 1579, año correspondiente a la dedicatoria de la edición salmantina. De ser cierta, como parece, esta datación, nos encontraríamos con una obra compuesta en la primerísima juventud de nuestro jurista y traductor (otro testimonio a favor es la observación del propio Pérez Sigler en su epístola dedicatoria de la edición burgalesa, donde confirma que compuso su traducción «en los primeros años de mis estudios»); lo que contrasta con la avanzada edad –para su época– que debía de tener cuando se editó el Manipulus, i. e, en 1641. Por otro lado, debemos igualmente considerar la posibilidad de que esta última obra se editara con carácter póstumo, teniendo en cuenta que el citado año es el último que encontramos ligado a la vida y a la producción de nuestro autor; máxime si tenemos presente que los últimos casos reseñados en el Manipulus están fechados en 1636. En efecto, en esa época nuestro autor debía de tener alrededor de los setenta y cinco años, o probablemente alguno más; lo que indica, entre otras cosas, que continuó ejerciendo su profesión hasta el final de su vida.

Tradición textual

Sobre la obra de Antonio Pérez Sigler apenas encontramos un único testimonio contemporáneo: el que don Nicolás Antonio incluye en su Bibliotheca Hispana Nova (1672, reeditada en 1783), que citábamos más arriba. Más allá de esta aportación, los únicos datos sobre la producción de Pérez Sigler de los que tenemos constancia son los relativos a las fechas y lugares de publicación de sus obras conocidas.

Así, en relación con la traducción ovidiana, conocemos la existencia de las dos impresiones que venimos mencionando: la editio princeps (Salamanca, 1580) y una segunda publicada en Burgos en 1609. En cuanto a esta última, como también se ha observado ya, todo apunta a que obedece básicamente a un afán del propio autor por depurar el texto de la primera edición, más que al hecho de que se hubieran agotado los ejemplares por una presunta difusión masiva del trabajo. Pese a ello, el autor también se refiere al hecho de que la obra estaba en circulación, (en una alusión a la impresión «que corre»), sin indicar si esta era o no masiva.

No hallamos tampoco referencias al nutrido Diccionario Poético que acompaña a la edición burgalesa, y lo mismo ocurre con el Manipulus. Los únicos testimonios del autor escritos por sus contemporáneos proceden de las páginas preliminares de la primera edición de las Metamorfosis: un puñado de poemas laudatorios sobre el salmantino y sus méritos intelectuales y artísticos, textos que aparecen también en la edición burgalesa. Según se deduce de su contenido, en su mayoría se deben a compañeros y amigos vinculados a la Universidad de Salamanca, entre los cuales el nombre más ilustre es el de Francisco Sánchez de las Brozas, «el Brocense».

Por lo demás, todas las obras de Pérez Sigler que nos han llegado cuentan con ejemplares conservados en distintas bibliotecas repartidas por el mundo. En todos los casos encontramos al menos una edición digitalizada (que ya hemos enlazado, para posibilitar su consulta, en el apartado 2.2, y que aparece de nuevo en la Bibliografía final). Centrándonos en España, la BNE dispone de ejemplares impresos de las tres obras conocidas y conservadas de Pérez Sigler. En el caso de la primera edición de la traducción de las Metamorfosis, se custodian hasta once ejemplares en papel, de los cuales dos están además microfilmados. En cuanto a la edición burgalesa, el número de ejemplares impresos conservados asciende a trece, de los que dos están microfilmados, y otro más, digitalizado y disponible en la Biblioteca Digital Hispánica. Por lo que se refiere al Manipulus, la BNE conserva igualmente un ejemplar impreso, aunque en este caso no hay versión digital.

Aparte de las ya citadas, no encontramos más ediciones –ni contemporáneas ni posteriores y, por tanto, tampoco modernas– de ninguna de las obras de nuestro jurista y traductor.

Recepción socio-literaria

Como señala Cossío (1998: I, 62) refiriéndose a la versión ovidiana de nuestro autor:

Aunque mayor que la de Mey, creo que la influencia de esta traducción en los poetas que habían de tratar temas ovidianos, fue escasa. No vuelve a repetirse su impresión, en tanto se multiplicaban las de la traducción de Jorge de Bustamante, y artísticamente era desbordada por la de Sánchez de Viana, indudablemente superior.

Alude aquí don José María a las diversas versiones castellanas de las Metamorfosis que se editaron a lo largo del siglo XVI (como se comentará de nuevo en el apartado 2. 5), y de las que la traducción de nuestro salmantino fue la primera compuesta en verso. En efecto, no abundan las referencias a este trabajo de Pérez Sigler entre sus contemporáneos; de hecho, las únicas que podemos aducir son las que hace el propio autor en los preliminares de la segunda edición de su obra, donde alude a las correcciones que hubo de introducir respecto al texto de la primera. Como ya se ha indicado, en el prólogo «Al lector» de esta nueva edición, nuestro salmantino se refiere a la anterior como la impresión «que corre» de su traducción, lo que indicaría en todo caso que la editio princeps no habría carecido de cierta difusión. Por otro lado, la ausencia de impresiones ulteriores no tendría por qué considerarse como un dato concluyente sobre el mayor o menor éxito del trabajo, si tenemos en cuenta que la traducción del poema de Ovidio por el vallisoletano Pedro Sánchez de Viana, que gozó de gran predicamento en su época, no consta que fuera editada sino en una única ocasión (Valladolid, 1589).

En todo caso, y dejando aparte la menguada repercusión que tendría la traducción propiamente dicha en las letras castellanas, el trabajo de Pérez Sigler sí parece haber dejado una cierta impronta en la mitografía de su época a través de otra de sus vertientes: las alegorizaciones de los mitos que cierran cada uno de los capítulos de dicha traducción. En realidad, como muestra Juan Francisco Alcina (Barcelona: 1990), estos comentarios están basados en las interpretaciones alegóricas de Horologgi (u Orologgio) que acompañaban la versión italiana de Andrea dell’Anguillara. A falta de evidencia en sentido contrario, probablemente debió de ser el propio Pérez Sigler quien tradujo al castellano estos textos (introduciendo ciertas variaciones) y los incorporó a su versión del poema ovidiano. De hecho, el propio autor confiesa en el prólogo al lector de la primera edición que para las alegorizaciones se ayudó «en algunas dellas» de las de Anguillara. Pues bien: estos mismos textos alegóricos procedentes de la traducción ovidiana de Pérez Sigler fueron incorporados por Juan Pérez de Moya –solo cinco años después de la primera edición de la versión ovidiana del salmantino– en su Philosophia secreta (1585), obra que pasa por ser el primer tratado mitográfico –al menos, propiamente dicho– compuesto en castellano. Además, una década más tarde, esas mismas traducciones de Orologgio debidas a Pérez Sigler serían igualmente recopiladas en forma de apéndice en la edición ilustrada de la traducción de Bustamante publicada en 1595. En este sentido, hay que señalar que no resulta exacta la observación de Cossío, quien indica que la del cántabro es la única versión castellana que no se vio influenciada por las traducciones italianas; pues, por el contrario, vemos que, en lo que se refiere a las ediciones del trabajo de Anguillara –que tanta resonancia tendría entre los hombres de letras y aun de ciencias en su época– sí que aparecería dicho influjo, si bien de forma indirecta, a través de los comentarios de Pérez Sigler. Por la misma razón se puede afirmar que, en cierto modo, nuestro jurista y traductor ejerció a su manera una influencia también indirecta en los ambientes intelectuales de la época. Aunque, para ser más exactos, la cadena arrancaría de Orologgio, pasaría por Anguillara, sería recogida por Pérez Sigler, continuaría en la obra de Pérez de Moya y acabaría en la edición de 1595 de la versión ovidiana de Bustamante.

Si las referencias ya resultan prácticamente inexistentes en relación con la propia traducción, son totalmente nulas las relativas al Diccionario Poético que acompaña a la segunda edición: una obra de carácter mitográfico que en este caso sí es original del autor. En efecto, este trabajo constituye una valiosa aportación suya que, sin embargo, parece haber sido ignorada en su época. Y lo mismo cabe observar sobre la otra obra conocida de Pérez Sigler: el Manipulus. A falta de datos concluyentes sobre el influjo (directo o indirecto) de estos textos en otros autores y de la presencia de ejemplares en las bibliotecas personales de la época, nada podemos aportar en relación con la difusión de las producciones del salmantino.

En todo caso, los testimonios más antiguos que encontramos sobre nuestro autor y su obra son los ya mencionados de Nicolás Antonio (1672) y Pellicer y Saforcada (1778); de los cuales el primero es posterior en apenas tres décadas a la publicación del Manipulus, última de las obras conocidas de Pérez Sigler.

Por lo que se refiere a la difusión del Manipulus, los datos disponibles son escasos. Encontramos la referencia a un ejemplar en la biblioteca jurídica antigua de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile; más en concreto, el tomo pertenece a los fondos de la Biblioteca Marcial Martínez. Según consta en el inventario, se trata de un «volumen sin primeras fojas» que habría pertenecido «al Sr. Solís Bustillos, al Dr. Inclán y al Dr. Lazo» (Barrientos: 1991, 330), aunque no consta la época en que vivieron los mencionados personajes. Entre los autores contemporáneos, hallamos una escueta mención de Menéndez y Pelayo (1856-1912, Vol. 2), quien incluye esta obra de Pérez Sigler entre los «libros prácticos que ofrecen algún interés general».

Recepción crítica

La referencia a las versiones al castellano de las Metamorfosis compuestas en el XVI resulta obligada en todos aquellos trabajos de investigación que se han ocupado de estudiar la presencia y evolución de alguno de los mitos grecolatinos a través de la historia de la Literatura Española (siempre y cuando el estudio se refiera a aquellas obras basadas en el mito abordado que se compusieron o publicaron con posterioridad a la edición de dichas traducciones). Entre estas, la más antigua es la del cántabro Jorge de Bustamante (escrita en prosa y que apareció a mediados de esa centuria), a la que siguieron, más de tres décadas después, otras tres en verso: la de Antonio Pérez Sigler (1580) y otras dos posteriores debidas, respectivamente, al impresor valenciano Felipe Mey (Tarragona, 1586, trabajo que solo abarca los siete primeros libros del poema ovidiano); y al doctor vallisoletano Pedro Sánchez de Viana (1589), traducción que se convertiría en la más difundida de las compuestas en verso (puesto que la de Bustamante gozó incluso de mayor popularidad, como lo prueban las sucesivas reimpresiones).

En efecto, muchos de esos estudios literarios ofrecen una reflexión (que a veces se mueve en el terreno de la conjetura) sobre si los autores que se inspiraron para sus obras en alguna de las fábulas narradas por Ovidio pudieron haber conocido y consultado esas traducciones castellanas, así como sobre el mayor o menor influjo que cada una de ellas habría ejercido en las obras estudiadas en cada caso. Para ello, la mayoría de estos investigadores se han ocupado de analizar el relato de la fábula abordada en su trabajo tal y como aparece tanto en el poema ovidiano como en las cuatro versiones castellanas; así como, muchas veces, el que se ofrece en las traducciones al italiano –básicamente la de Anguillara–, con el fin de cotejar los resultados de dicha comparación con las obras literarias analizadas en cada ocasión. Por tanto, todas estas investigaciones nos pueden servir como otras tantas fuentes para aproximarnos a la versión ovidiana de Antonio Pérez Sigler y, por tanto, para conocer lo que de ella viene diciendo la crítica.

En el caso concreto de la traducción de nuestro salmantino, además de estos estudios parciales contamos igualmente con un trabajo, ya que no de conjunto, al menos más panorámico, debido a Álvaro Alonso Miguel(2002). Se trata de un análisis comparativo en el que se coteja hasta catorce fábulas ovidianas (además de la exposición de las doctrinas pitagóricas de la metempsícosis, situada en el Libro XV) en las traducciones de Pérez Sigler y de Anguillara. Según dicha investigación, la dependencia del texto de nuestro jurista con respecto a la traducción del italiano no hace sino ir aumentando a lo largo de la versión castellana.

En el citado artículo, este investigador se centra, básicamente, en la fábula de Polifemo, situada en el Libro XIII. No obstante, el estudio incluye también menciones y análisis parciales de otros pasajes, en grado desigual de profundidad. En la mayoría de las ocasiones, el análisis consiste en comparar diversos fragmentos de la traducción castellana de Pérez Sigler con los correspondientes pasajes de la de Anguillara; cotejo que muestra unas veces notables semejanzas y otras verdaderos calcos de la obra italiana en la del salmantino. En ocasiones, Álvaro Alonso Miguel incluye también el texto correspondiente de la traducción castellana posterior de Sánchez de Viana para comprobar la mayor fidelidad de esta última al original ovidiano con respecto a su predecesora, más dependiente del trabajo del italiano.

Es cierto que tal vez faltaría incluir igualmente los textos latinos originales para que el estudio de Alonso Miguel resultara completo. No obstante, parece indudable que a la luz de dicho trabajo queda demostrada, cuando menos, una evidente inspiración por parte de Pérez Sigler en la traducción de Anguillara: tanto en el contenido como en el vocabulario escogido, la versificación o las figuras retóricas.

En este sentido, estima Alonso Miguel (2002: 169) que «si bien es indudable que la versión española se hizo teniendo a la vista el texto latino, se apoya tanto en el italiano que presenta muchas más semejanzas con éste que con aquél». En sus conclusiones, este investigador llega a expresarse en los siguientes términos (Alonso Miguel: 2002,174-175):

Parece claro, por tanto, qué es lo que ha sucedido en la versión española. Casi desde el primer momento, Pérez Sigler traducía de Ovidio ayudándose con el texto de Anguillara. Pero en algunos casos –cada vez más frecuentes a medida que se acercaba al final de su trabajo– la versión italiana dejó de ser una simple ayuda para convertirse en el texto base: de manera que lo que empieza siendo una traducción del latín apoyada en otra italiana, termina por convertirse en una traducción del italiano que se complementa con el original latino. Es un hecho que convendría tener en cuenta antes de llegar a conclusiones sobre las preferencias estilísticas del traductor. Comparado directamente con Ovidio puede dar la impresión de que Pérez Sigler tiende a amplificar, ya que su relato ofrece detalles que no aparecen en el texto latino. En realidad, lo que está haciendo muchas veces (por ejemplo en Céfalo y Procri) es simplificar a su verdadero modelo, Anguillara, infinitamente más prolijo.

En relación con las investigaciones parciales sobre la traducción de Pérez Sigler, podemos hacernos eco de diversos estudios que se ocupan de los pasajes en los que se narran los siguientes mitos: por orden de aparición en el poema latino, el de Júpiter y Europa (Libros II-III), el de Perseo (Libros IV-V), el de Filomela (Libro VI) y el de Medea (Libro VII). Cabe señalar que ninguna de estas fábulas se encuentra entre las estudiadas en su artículo por Álvaro Alonso Miguel.

Atendiendo a su publicación, el primero de los trabajos referidos es el de Antonio María Martín Rodríguez(2008), centrado en el mito de Filomela. Al referirse al traductor salmantino, señala este autor (Martín Rodríguez: 2008, 84) cómo,

a diferencia de Anguillara, no inventa ni un solo incidente que no esté en el original. Ese prurito de fidelidad lo señala el propio Pérez […] y lo destaca también, en un soneto preliminar, Gaspar de Piña y Tarraga, que lo contrapone precisamente a los traductores italianos.

En relación con la narración por Pérez Sigler de la fábula de Filomela, indica este investigador que «ya desde el comienzo de la historia, parece claro el deseo de ceñirse al original mucho más de lo que lo hiciera, por ejemplo, Bustamante» (Martín Rodríguez: 2008, 86). El autor analiza con gran rigor y pormenor la traducción del episodio por nuestro jurista, mostrando su mayor o menor precisión en la plasmación de cada pasaje del texto original (aunque, a nuestro juicio, lo más probable es que detrás de algunas de las inexactitudes observadas en la traducción pudiera encontrarse algún tipo de dificultad para cuadrar la rima o la métrica). Muestra también este crítico diversos pasajes en los que «se acerca más Sigler al texto ovidiano que su predecesor» (es decir, Bustamante). Y señala que el salmantino presenta «una versión de la historia que sigue de cerca y ofrece casi en cada detalle a la de Ovidio» (Martín Rodríguez: 2008,89).

En este sentido, indica este investigador que algunos pasajes «permiten comprobar que el traductor tiene delante el texto latino». Como ejemplo de ello aduce el final de la entrevista con Pandión:

Ya a Phebo le restaua poco trecho

para acabar su curso y diurno officio,

y sus cauallos de agua desseosos

baxauan ya por el decliue Olympo (146v)

que corresponde a los siguientes versos ovidianos:

Iam labor exiguus Phoebo restabat equique

pulsabant pedibus spatium decliuis Olympi (Ov. Met. 486-487)» (pp. 89-90).

El propio Martín Rodríguez ofrece la siguiente traducción de dichos versos: «Ya le quedaba a Febo una tarea exigua, y golpeaban ya sus caballos con sus patas el inclinado suelo del Olimpo» (Martín Rodríguez: 2008, 90).

Añade el mismo crítico que la versión del salmantino «parece del todo independiente de Anguillara» (Martín Rodríguez: 2008, 90). Y por otro lado señala que

Naturalmente, este deseo de ceñirse al original ovidiano no implica que Pérez Sigler no se aparte de éste cuando le parezca oportuno, aunque se trata casi siempre de alguna que otra pincelada colorista sin trascendencia en el desarrollo de la historia» (Martín Rodríguez: 2008, 90).

La conclusión de Martín Rodríguez es que

La fidelidad de Pérez Sigler a su modelo, y la renuncia a las artísticas amplificaciones en que se habían engolfado los autores de la crónica alfonsí o Jorge de Bustamante, por no hablar de los traductores italianos, además del recurso al verso en lugar de la prosa, hacen de él un traductor más moderno que sus antecesores» (Martín Rodríguez: 2008, 94).

En segundo lugar, contamos con el estudio de María Estela Martínez Cabezón sobre el mito de Medea (2014), narrado por Ovidio en el libro VII de su poema. En este trabajo, la autora estudia el contenido de la traducción de dicha fábula por Pérez Sigler (Martínez Cabezón: 2014, 326-343) en relación a dos vertientes: su fidelidad al texto ovidiano y su originalidad. En ambos casos está presente la cuestión del papel desempeñado por la versión de Anguillara como texto interpuesto entre el sulmonense y el salmantino.

Esta investigadora arroja opiniones encontradas en relación con las cuestiones planteadas, como podemos apreciar en el siguiente pasaje (Martínez Cabezón: 2014, 328):

El debate sobre el grado de fidelidad de la traducción de Pérez Sigler sigue abierto. El mismo autor, en el prólogo de su obra, se declara fiel y riguroso –de hecho, no añade ningún episodio que no estuviera en Ovidio–, y lo es más que los traductores italianos. Aunque el calco de Anguillara es indiscutible, la opinión que se infiere del soneto laudatorio que le dedica en los preliminares de la traducción Gaspar de Piña y Tárraga lo sitúa delante del italiano, al que superaría por ajustarse más al texto latino».

De este modo, Martínez Cabezón parece decantarse, en algunos casos, por la opinión de que la traducción de Pérez Sigler supone un calco de la de Anguillara. Así lo observamos también en el siguiente pasaje de su estudio (Martínez Cabezón: 2014, 329):

Si en algún apartado Pérez Sigler amplía o reduce el relato de las Metamorfosis ovidianas es porque así lo ha hecho previamente Anguillara, con lo que cobra sentido la tesis de quienes afirman que las aparentes amplificaciones de Pérez Sigler con respecto al modelo latino son en realidad simplificaciones del texto de Anguillara.

Y más adelante (Martínez Cabezón: 2014, 332) abunda en la misma opinión:

Para ser del todo exactos, hay que otorgar al texto de Anguillara el trascendental lugar que ocupa como fuente de los Metamorphoseos de Sigler, algo evidente al comprobar cómo las únicas aportaciones de la traducción del salmantino frente al original ya se hallaban presentes en Le metamorfosi de Anguillara.

No obstante, en otras ocasiones –y especialmente al centrarse en el estudio del pasaje correspondiente al mito de Medea–, esta estudiosa observa una notable fidelidad del trabajo de nuestro traductor en relación con el texto original ovidiano: «centrándonos en el mito de Jasón y Medea, confirmamos que el rigor de Pérez Sigler es incuestionable, puesto que no se aleja en absoluto del relato de Ovidio» (Martínez Cabezón: 2014,329). Y en el mismo sentido añade que el salmantino, «aun sirviéndose de la amplificación de Anguillara, no pierde de vista la obra de Ovidio» (330). Nuestra investigadora aduce una serie de ejemplos que, según indica, «sirven para comprobar cómo se ajusta el texto de Pérez Sigler, tanto en la estructura sintáctica como en el plano léxico, al original, frente a las disertaciones de Anguillara:

uideo meliora proboque/ deteriora sequor (20-21)

lo mejor veo, y por verdad lo tengo,/ y al fin lo que es peor a escoger vengo (fol. 156v.

Misera, il mio douer conozco, e veggio: / pur aprouo il migliore, e seguo il peggio (Estrofa 27, p. 234).

Añade también Martínez Cabezón que «si se comparan los versos de Pérez Sigler con los de Anguillara, se observa una distancia que solo se comprende al leer los correspondientes versos de Ovidio» (Martínez Cabezón: 2014, 330). Y más adelante aduce asimismo «un ejemplo evidente de la proximidad de Pérez Sigler al texto latino, pues estos versos de Ovidio no encuentran reflejo en Anguillara» (Martínez Cabezón: 2014, 332):

Viuat an ille occidat, in dis est; uiuat tamen. Idque precari/ uel sine amore licet; (23-24)

Que viva o muera está en los Dioses: pero/ no muera antes yo tengo de emplearme/ en ayudarle, que aunque no le amara/ sola piedad a hazerlo me obligara (fol. 157r)»

(Sin referencia en Anguillara)».

Por otro lado, asegura esta autora (Martínez Cabezón: 2014: 336) que «hay algunas aportaciones de Pérez Sigler que no se encuentran ni en Ovidio ni en Anguillara, aunque sí en otras traducciones de la época». En concreto, se refiere a la coincidencia del salmantino con Bustamante en el pasaje en el que «presupone un cierto grado de interés y egoísmo cuando se acerca a la joven hija del rey y le solicita ayuda. Para Ovidio, la sola presencia de Jasón, bellísimo por gracia divina, provoca en Medea el deseo de ayudarle».

En cuanto a la técnica de traducción, para Martínez Cabezón «lo más llamativo en este sentido es, sin duda, la conservación por parte del traductor de antropónimos, gentilicios y otros términos considerados de cierta dificultad para el lector y que otras versiones habían eliminado» (Martínez Cabezón: 2014, 337; en este caso no sabemos si la alusión de Martínez Cabezón se refiere a Bustamante o a las traducciones italianas). Y añade que «Pérez Sigler, a pesar de ese halo de medievalismo que emana de sus interpretaciones alegóricas, no se empeña en facilitar la comprensión del texto y conserva los nombres propios del modelo clásico e incluso los emplea en otros momentos en que Ovidio no lo hace» (Martínez Cabezón: 2014, 337).

Además, observa esta investigadora, el salmantino adopta calcos latinos como árbol áureo, Strigia, o gentilicios como los Mynios o los Pelasgos; e incluso llega a utilizarlos por su cuenta (por ejemplo, traduciendo subit ille como ‘el invencible Acheo’). Según Martínez Cabezón (2014: 338), «estos calcos léxicos confieren a la traducción un tono elevado que se ve intensificado por la conservación de las figuras literarias utilizadas por Ovidio». Por ejemplo, metonimias que habían sido rechazadas por Bustamante (y anteriormente por las crónicas alfonsíes) como tiñó el hierro/ con la poquita sangre en la garganta fol. 165v (et exiguo maculauit sanguine ferrum, 315); así como las comparaciones y perífrasis del poema ovidiano. Por otro lado, se detecta en la traducción del salmantino algunos casos del mismo fenómeno de aproximación a su propia época que esta investigadora denomina «asimilación cultural»; aunque matiza que dicha técnica «no es una prioridad para Pérez Sigler» (Martínez Cabezón: 2014, 339). Un posible ejemplo sería la traducción in tecta por a su posada, vocablo que ya aparecía en la versión del cántabro.

Por su parte, Guillermo Alonso Moreno (2016) se ocupa en otro estudio de la fábula de Júpiter y Europa, e igualmente dedica unas páginas a la traducción de este mito en la versión de Pérez Sigler (Alonso Moreno:2016, 258-265). Asegura este investigador que la traducción de Pérez Sigler «tiene como modelo la de Anguillara y Dolce» y añade que está «más próxima a la de éste»; es decir: a Ludovico Dolce (AlonsoMoreno: 2016, 258); afirmación esta última que queda sin mayor explicación. En todo caso, posiblemente este juicio se refiera más a un modelo estético que a un texto interpuesto; pues el análisis comparativo de dicha fábula que efectúa Alonso Moreno demuestra la fidelidad de la traducción de Pérez Sigler al texto original latino, tanto en el contenido como en la forma, pese a algunos pasajes a su juicio poco logrados. Y concluye este investigador que «una vez más comprobamos por esta traducción que los versos de Ovidio tuvieron una clara vía de transmisión en estas versiones» (Alonso Moreno: 2016,265), sin entrar en detalles sobre la escasa repercusión que tendría en concreto el trabajo de Pérez Sigler.

Como muestra de los fragmentos estudiados por Alonso Moreno podemos aducir el siguiente pasaje ovidiano:

cum deus a terra siccoque a litore sensim / falsa pedum primo uestigia ponit in undis, / inde abit ulterius mediique per aequora ponti / fert praedam (Met., II, 870-874).

La versión del mismo fragmento ofrecida por el salmantino dice lo siguiente: «entonces en las ondas poco a poco / los falsos pies metio primero Ioue / de alli entra mas adentro, y por las aguas / del mar salado huye cô su presa» (vv. 51-55); pasaje en el que este investigador juzga «la identificación entre los versos bastante ajustada» (Alonso Moreno: 2016, 264).

Por nuestra parte, hemos centrado nuestra investigación en la traducción por Pérez Sigler de otro de los mitos narrados por Ovidio: el de Perseo, estudiado tanto en nuestra tesis doctoral (Fernández López: UNED, 2016) como en un trabajo más reciente (Lectura y signo: 2020). Mostramos en estos estudios que, además del recurso a la amplificación o al sumario dependiendo de sus necesidades compositivas y métricas, el doctor salmantino aporta ocasionalmente alguna leve pincelada de su propia cosecha, ajena al texto original. Un ejemplo podríamos encontrarlo en el siguiente fragmento de dicha fábula en el que se describe la sala del banquete nupcial de Andrómeda y Perseo:

[…] cuelgan guirnaldas, suenan dulces flautas

por todas partes lyras y con música

de vozes suaues, cantan el successo

alegre de la muerte del gran monstruo:

derraman rosas de dos mil colores

por las doradas y curiosas salas,

y entran vestidos de preciadas ropas

los priuados de Cepheo al real combite […]

En efecto, si comparamos el citado pasaje con el correspondiente texto original (Libro iv, vv. 760-764) y su moderna traducción (Ovidio: 155), podemos comprobar que Pérez Sigler se ha tomado la licencia de incorporar a su versión castellana dos elementos ajenos al relato ovidiano: en primer lugar, la alusión al contenido de los cantos entonados por los invitados (que versarían en torno a la hazaña de Perseo que acaban de presenciar: la muerte a sus manos del monstruo marino al que Andrómeda había sido expuesta como ofrenda para aplacar la ira de los dioses); y, en segundo lugar, la introducción de un elemento decorativo como las «rosas de dos mil colores», ausentes en el texto original latino. Por otro lado, el pasaje correspondiente de Anguillara (iv, 444) introduce igualmente diversas aportaciones debidas a su propia inventiva poética; pero estos elementos nada tienen que ver con los introducidos por Pérez Sigler, por lo que no parece que el italiano sea en este caso la fuente –ni principal ni intermedia– de nuestro humanista.

De acuerdo con nuestra investigación, otra de las aportaciones del jurista salmantino en su traducción de la fábula de Perseo –o bien otra de sus desviaciones con respecto al texto original– es la variación en el uso de las perífrasis alusivas al héroe. Así, por ejemplo, en el pasaje correspondiente al v. 772 del Libro iv, cuando Ovidio se refiere a Perseo como «Agenorides», Anguillara alude al argivo directamente por su nombre; mientras que Pérez Sigler traduce este pasaje como «el nieto de Abante». Por lo demás, según Ruiz de Elvira (Ovidio: 155, n. 4), «Sólo colateralmente está relacionado Perseo con Agénor (hermano de Belo el tatarabuelo del abuelo de Perseo), y sólo así puede llamarse Agenórida».

Entre otros elementos ajenos a Ovidio introducidos por el salmantino en su traducción de esta fábula encontramos también la mención a Crisaor entre los hijos de Medusa nacidos tras su decapitación por Perseo; así como la aproximación a la mentalidad de su época (lo que María Estela Martínez Cabezónllamaba «asimilación cultural») al referirse como «virrey» a un tal Odites, personaje nombrado como uno de los partidarios de Fineo a los que debe enfrentarse el héroe al inicio del Libro v.

A la luz de los análisis comentados de diversas fábulas ovidianas en la traducción de Antonio Pérez Sigler, habría que matizar la dependencia que el estudio de Álvaro Alonso Miguel detecta en el salmantino respecto a la versión de las Metamorfosis realizada por Anguillara. En este sentido, hay que tener en cuenta que el propio Alonso Miguel comenta lo siguiente: «tengo la impresión de que casos como el anterior son los más frecuentes en la obra; pero se necesitaría un análisis sistemático para confirmar que, en efecto, se trata de una tendencia general» (Alonso Miguel: 2002, 172).

Con todo, recordemos que lo que muestra este investigador es una tendencia de Pérez Sigler –creciente a lo largo de su traducción– a pasar de Ovidio a Anguillara como fuente principal. En este sentido, no hay que olvidar que las cuatro fábulas a las que se refieren las investigaciones que hemos comentado se sitúan entre los libros II y VII del poema del sulmonense, con lo que las conclusiones de estos estudios no contradicen, en ese aspecto, las aportadas por Alonso Miguel. Por otro lado, es cierto que algunas de las fábulas cotejadas por este investigador se sitúan igualmente en los primeros libros del poema ovidiano: es el caso de la de Píramo y Tisbe (Libro IV) o la de Proserpina (Libro V). No obstante, cabe matizar que estos análisis no son tan exhaustivos y lo que muestran son semejanzas, en determinados pasajes, respecto al trabajo de Anguillara.

Más allá de las investigaciones parciales existentes sobre la traducción propiamente dicha del poema ovidiano, el resto de la obra de Antonio Pérez Sigler ha sido escasamente estudiada por la crítica. En relación con ambas ediciones de esta obra, hay que referirse a las otras dos aportaciones de nuestro jurista y traductor en relación con el texto ovidiano: por un lado, las alegorías que figuran al pie de la traducción de cada uno de los libros de las Metamorfosis; y, por otro, el Diccionario Poético que acompaña a la segunda edición.

En efecto, junto a la traducción propiamente dicha, ya en la editio princeps de la obra encontramos al final de cada uno de los libros de las Metamorfosis unos breves comentarios a las diversas fábulas incluidas en él. Como ya se ha indicado, se trata de una traducción –con algunas variaciones debidas a Pérez Sigler– de las interpretaciones alegóricas compuestas por Orologgio (u Horologgi) que acompañaban la versión de Anguillara. En este sentido, explica Pérez Sigler en el prólogo Al lector que encabeza la primera edición:

Y porque me parecio que en algunas fabulas hauia materia para sacar algun sentido alegórico, quise con las burlas mezclar algunas ueras, puesto caso que para ello se requeria mas alto y contemplatiuo spiritu que el mio; y assi al fin de cada libro, sobre las fabulas que me parecieron mas aperejadas, uan puestas quanto mas propriamente pude sus allegorias, ajudandome en algunas dellas de las del Anguillara.

Como podemos observar, Pérez Sigler confiesa –aunque solo a medias– que sus alegorías proceden de las que acompañaban al texto de Anguillara (si bien no dice nada de que sean obra de Orologgio). Por el contrario, llama la atención que no se pronuncie sobre su presunta dependencia del texto mismo respecto a ninguno de los dos traductores italianos (Anguillara y Dolce). Por otro lado, nuestro jurista salmantino tampoco aprovecha para reivindicar su propio trabajo como traductor al español de los comentarios alegóricos.

Son varios los investigadores que han reprochado a Pérez Sigler la inclusión de dichas alegorías por parecerles «medievalizantes». En efecto, ya José Mª de Cossío señalaba que, con estos comentarios alegóricos, el salmantino se sitúa en la línea de la moralización cristiana de las fábulas paganas, línea que en la época resultaba ya «casi anacrónica» (Cossío: 1998, 62).

También Antonio Mª Martín Rodríguez opina que la presencia de tales alegorías «bien puede considerarse una inoportuna pervivencia de una preocupación moralista ya para entonces anacrónica» (Martín Rodríguez: 2008, 84). Y añade este crítico (antes de comentar la moralización de la fábula de Filomela) que «resulta sorprendente que [Pérez Sigler] sucumbiera a la tentación de incluir […] interpretaciones alegóricas en prosa de cada una de las historias, a la manera de los autores medievales» (Martín Rodríguez: 2008, 94).

En esa misma línea observa Mª Estela Martínez Cabezón que resulta controvertida

la inclusión de interpretaciones alegóricas al final de cada libro, puesto que contradice la consideración que se tiene de su obra –la ausencia de expansiones artísticas del texto y el empleo del verso han sido vistos como rasgos de modernidad frente a las traducciones de sus contemporáneos– y hace que parezcan anacrónicas dichas aportaciones por su tono medieval; no hay que desdeñar, de todos modos, que razones de tipo comercial influyeran también en la decisión de ofrecer una traducción comentada (Martínez Cabezón: 2014, 329).

Para la citada investigadora, «estas anotaciones finales de estilo moralizante no aportan ningún dato significativo» a la versión de la fábula de Medea por Pérez Sigler. Juzga además Martínez Cabezón que «el cambio de registro resulta un tanto forzado» con respecto al hilo principal de la traducción. Según asegura esta estudiosa, se observaría un marcado contraste entre ambos textos (aunque Martínez Cabezón no relaciona esta supuesta diferencia con el hecho de que las alegorías del salmantino son traducción de las de Orologgio). En efecto, a diferencia de esas alegorizaciones, la versión de las Metamorfosis no solo «se ajusta bastante al modelo latino», sino que, además,

proporciona alguna información relevante en cuanto al contenido (en tanto que refundición personal de diversas fuentes) y al estilo, con una actitud versionadora que, aún fluctuando entre las sombras de Ovidio y Anguillara, logra conferir cierta brillantez a algunos pasajes de su obra (Martínez Cabezón: 2014, 341).

A nuestro juicio, quizá resulten excesivamente severos este tipo de reproches a los comentarios alegóricos que se incluyen en la traducción del salmantino. En efecto, no parece justo ni justificado el aluvión de críticas que han llovido sobre estos textos, teniendo en cuenta que no son sino la versión al castellano de los de Orologgio que acompañaban a la traducción italiana del poema ovidiano debida a Andrea dell’Anguillara; texto anterior en solo un par de décadas y que circulaba con gran predicamento en los ambientes cultos de la época de Pérez Sigler y continuaría haciéndolo durante todo el Siglo de Oro. Por otro lado, no deja de resultar chocante que no se trate con igual severidad la inclusión de tales traducciones –tomadas precisamente del propio Pérez Sigler– en los dos volúmenes posteriores a los que ya hemos hecho referencia (vid. nuestro apartado 2.2): la Philosophia secreta de Juan Pérez de Moya (1585) y la edición ilustrada de la versión en prosa de Bustamante (1595); versión notoriamente más medievalizante –al par que menos rigurosa– que la de nuestro jurista. Una inclusión que se lleva a cabo sin nombrar al salmantino –y mucho menos poner en valor el trabajo por él realizado al verter al castellano los comentarios alegóricos–. Este reconocimiento continúa ausente en la crítica actual, a pesar incluso de que Pérez Sigler confiesa parcialmente que sus comentarios proceden de Anguillara (cosa que no hace en relación con el texto de la traducción). Parece evidente que nuestro traductor solo reconoce una pequeña inspiración en los textos de Orologgio (aunque nombrando en su lugar a Anguillara) donde en realidad hay una traducción casi literal; mientras que no dice ni una palabra sobre la supuesta dependencia del cuerpo de su versión castellana de las Metamorfosis que tantos investigadores le achacan (y que, por lo demás, parece distar bastante de ser absoluta).

Otros estudiosos juzgan con mayor benevolencia esta inclusión de alegorías al fin de cada libro. Es el caso de Guillermo Alonso Moreno, quien se limita a señalar (antes de transcribir las correspondientes al mito de Júpiter y Europa) que «la obra consta igualmente de alegorías al final de cada libro, seguramente por imitación de los traductores italianos» (Alonso Moreno, 260).

Por nuestra parte (como ya hemos indicado en nuestros trabajos anteriores), observamos que en ocasiones la traducción de estos textos de Orologgio llevada a cabo por Pérez Sigler no es completa en las alegorías que acompañan a la versión de la fábula de Perseo. En efecto, en este caso los comentarios se reducen a cuatro, en los que se omiten algunos fragmentos del texto original italiano. A nuestro parecer, una de estas omisiones podría deberse al hecho de que el fragmento obviado no se corresponde con la tradición ovidiana. En concreto, el texto de Pérez Sigler reza como sigue:

Por Perseo que va a la empresa de Medusa, se entiende el hombre que se deja guyar del desseo de la fama, y lleua delante de si el escudo de Pallas que no es otra cosa sino la prudencia, con la qual es necesario andar mirando los passos de los enemigos, para poderse defender de sus assechanças, significan los borceguíes alados de Mercurio la presteza con la qual se han de poner en execucion las cosas maduras, y prudentemente imaginadas […].

En este caso, el texto original italiano dice lo siguiente (señalamos en negrita las palabras omitidas por Pérez Sigler):

Perseo che sopra il Pegaso và all’impresa di Medusa, significa l’huomo che si lascia guidare dal desiderio della fama, il qual ha sempre appresso di se lo scudo di Pallade, che non è altro che la prudentia, con la quale fa souente bisogno, che andiamo misurando gli andamenti de i nostri nemici, per poterci accortamente difender cosi da gli sforzi, come dalle insidie loro; significano poi i Talati di Mercurio la prestezza, con la quale douemo dar esecutione alle cose maturamente discorse, e risolute […]

Como observamos en nuestra tesis doctoral (Fernández López: 2016, 217),

parece que Pérez Sigler se resistió a incluir esta referencia, ajena al texto ovidiano que él mismo ha traducido. En cambio, sí encontramos el vuelo de Perseo a lomos del caballo volador en la traducción del italiano; elemento ausente en el texto ovidiano que Orologgio trata de conciliar con el motivo de las sandalias aladas de Mercurio.

Por lo que se refiere al Diccionario poético que acompaña a la traducción de las Metamorfosis en la edición burgalesa, tampoco ha gozado este trabajo del reconocimiento que merecería. Entre los investigadores que venimos nombrando, tan solo dos hacen referencia a este segundo volumen que apareció como complemento erudito a la traducción ovidiana de Pérez Sigler en la edición de 1609.

Así, Guillermo Alonso Moreno (2016: 264) se refiere en su estudio a este volumen de Pérez Sigler, recordando que «el libro también contiene un nutrido Diccionario Poetico». A continuación explica que «en la entrada de Europa nos entrega un breve resumen del mito y cierra con la descripción geográfica propia de los manuales mitológicos de la época», para a continuación transcribir en parte el contenido de las alegorías sobre esta fábula.

También en nuestra tesis dedicamos atención al Diccionario, rastreando en él aquellas entradas que hacen referencia a la fábula de Perseo. Observamos en nuestro estudio que no todas las informaciones aportadas por Pérez Sigler en este segundo volumen proceden de la tradición ovidiana. En concreto, resultan notorias las alusiones al personaje de Piluno, ausente en las Metamorfosis. En cambio, curiosamente no se hace ninguna mención a Polidetes, que sí aparece en Ovidio. Ambos personajes, dependiendo de las distintas versiones del mito, están relacionados con uno de los episodios situados al inicio de la fábula: en concreto, con el rescate del pequeño Perseo y su madre, Dánae –abandonados por Acrisio–, como se explica en la entrada correspondiente a este último:

Acrissio rey de los Argiuos, hijo de Abante, el qual como tuuiesse una hija sola dicha Danae, y entendiesse del oraculo que le auia de matar su nieto, encerro a su hija en vna torre, porque no naciesse hijo della: vease Danae. Finalmente, Perseo, mato a Acrissio su aguelo, porq a el y a su madre los echo en el mar.

Como se ve, en esta entrada del Diccionario se atribuye la muerte de Acrisio a manos de Perseo a un acto voluntario de venganza, cuando la tradición indica que se trató de un accidente, al alcanzarle al rey de Argos un disco lanzado por su nieto en el transcurso de unos juegos.

En cualquier caso, todos estos detalles están ausentes en la narración ovidiana del mito de Perseo, y también en su traducción por el jurista salmantino. Sin embargo, Pérez Sigler recoge en su Diccionario este tipo de informaciones a fin de satisfacer la curiosidad de los lectores y facilitar de este modo que pudieran ampliar sus conocimientos sobre las diversas fábulas paganas narradas por el sulmonense.

Por último, en cuanto al Manipulus, no encontramos referencias más allá de las breves pinceladas que le dedicó Gallardo; a las que podemos añadir nuestras consideraciones, ya expuestas más arriba (en nuestro apartado 2.2) y que observamos tras una ojeada general al volumen. Así las cosas, la obra requeriría un estudio en profundidad y hasta tal vez una traducción y una edición anotada; trabajos hoy por hoy inexistentes.

Llegados a este punto, pensamos que es el momento de poner en valor la figura de Antonio Pérez Sigler, principalmente como autor de la primera traducción castellana de las Metamorfosis compuesta en verso. Pues creemos que no se ha hecho justicia históricamente a esta obra, que incluso en su época gozó de una popularidad más bien limitada. A este respecto, ya hemos reproducido más arriba (Vid. apartado 2. 4) el juicio de Cossío sobre la escasa repercusión de la traducción de nuestro salmantino. Aun así, el propio Cossío(1998: 63) reconoce «su encanto y valor relativo» a la traducción de Pérez Sigler. Y en efecto, desde nuestro punto de vista, aun cuando admitiésemos que la versión del salmantino no alcanza el mérito artístico que mostraría el trabajo posterior de Sánchez de Viana, lo que sí parece evidente es que supera con creces al texto en prosa de Bustamante (lo cual sugeriría que la popularidad de una obra no se debe necesariamente a su calidad artística). Por lo demás, también en Pérez Sigler encontramos un buen ejemplo de traducción literaria en la que el autor demuestra su capacidad de adaptar con solvencia el texto ovidiano a nuestra lengua, ajustándolo a un esquema métrico elaborado y aportando ciertos elementos de su cosecha. Así consideramos que queda ejemplificado en los estudios que se han hecho eco de diversos pasajes de dicha traducción, en los que Pérez Sigler ofrece un notable equilibrio entre la fidelidad al original latino y su propio arte poético. Todo ello sin perjuicio de que, como muestra Alonso Miguel, el influjo de la versión italiana de Andrea dell’Anguillara no haga sino crecer a medida que avanza la traducción de Pérez Sigler.

En cuanto a las alegorías, valga lo que venimos comentando sobre su origen en Orologgio y sobre el destino posterior de la versión castellana elaborada por el salmantino. Asimismo, cabe reivindicar los méritos del Diccionario aportado por Pérez Sigler por lo que supone como contribución a los tratados mitográficos, tan populares en su época. Por último, en lo que se refiere al Manipulus, esta obra tan desconocida completa la producción de nuestro autor y supone el testimonio más fidedigno tanto de sus conocimientos en materia de jurisprudencia como de su labor como jurisconsulto; además de poner de manifiesto su dominio de la lengua latina, que le permitió, ya en su más temprana juventud, la composición de la primera traducción castellana en verso de las Metamorfosis de Ovidio.

Bibliografía citada

Alcina, Juan Francisco (ed., introducción y notas), Nasón, Publio Ovidio, Las metamorfosis. Traducción en verso de Pedro Sánchez de Viana. Barcelona, Clásicos Universales Planeta, 1990.

Alonso Miguel, Ángel, «Pérez Sigler, traductor de las Metamorfosis», en Jesús Ponce Cárdenas, Isabel Colón Calderón, Estudios sobre tradición clásica y mitología en el Siglo de Oro, Madrid, Ediciones Clásicas, 2002.

Alonso Moreno, Guillermo., Júpiter y Europa: un tema ovidiano en la literatura española [tesis doctoral]. Madrid: UCM, 2016, pp. 258-265. En línea en UCM [02-agosto-2021].

Anguillara, Andrea, Le metamorfosi diOvidio/ ridotte da Gio Andrea dell’Anguillara, in ottaua rima; con le annotationi di M Gioseppe Horologgi; & gli Argomenti, & postille di M. Francesco Turci, 1584 [BNE, Biblioteca Digital Hispánica, signatura 3/48262]. En línea en BNE (Biblioteca Digital Hispánica) [02-agosto-2021].

Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana nova, sive hispaniorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia., p. 237. Madrid, Joaquín de Ibarra, 1783-1788. En línea en Biblioteca Valenciana Digital [02-agosto-2021].

Avalle-Arce, J. B., La novela pastoril en España. Madrid: Akal, 1974. Texto parcialmente disponible en Google Books [02-agosto-2021].

Basanta de la Riva, Alfredo, Genealogía y nobleza/ quinientos documentos estudiados por Alfredo Basanta de la Riva. Madrid: Reus, 1922. En línea en BDCYL [02-agosto-2021].

Barrientos Grandón, J/Rodríguez Torres, J: «La biblioteca jurídica antigua de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile». Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Materiales], XIV. Valparaíso, 1991. En línea en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [02-agosto-2021].

Bustamante, Jorge de, Libro del Metamorphoseos y fabulas del excelente poeta Ouidio noule cauallero Patricio romano; traduzido de latín en romance. Agora nueuamente corregido y añadido esta segunda impression. 1546 (sin lugar de edición). En línea en la BNE (Biblioteca Digital Hispánica) [02-agosto-2021].

Las transformaciones de Ovidio en lengua española, repartidas en quince libros, con las Allegorias al fin dellos, y sus figuras, para provecho de los Artifices. Dirigidas a Estevan de Yvarra secretario del consejo del Rey nuestro Señor. En Anvers. En casa de Pedro Bellero. 1595. En línea en Biblioteca Digital Ovidiana [02-agosto-2021].

Castillo Martínez, C, «Tras los pasos de la Diana de Jorge de Montemayor. Continuaciones, imitaciones, plagios» pp. 163-185. En Álvarez Roblín, D/ Biaggini, O (ed.), La escritura inacabada. Continuaciones literarias y creación en España. Siglos XIII a XVII. Madrid: Casa de Velázquez, 2017.En línea en Open Editions Books [02-agosto-2021].

Cossío, José Mª de, Fábulas mitológicas en España (2 vols.), Vol. 2, 1998, pp. 59-63. En línea en Google Books [02-agosto-2021].

Dávila, M. H/ Ruiz, S/Madrazo, S. D. Reseña histórica de la Universidad de Salamanca (1849, p. 30) Salamanca, Imprenta de Juan José Moral. Copia digital. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010. En línea en BDCYL [02-agosto-2021].

Dolce, Lodovico, Le transformationi. Venecia, Giolito de Ferrari, 1568. En línea en la BNE (Biblioteca Digital Hispánica) [02-agosto-2021].

Fernández López, Esther, Materia mitológica en las letras españolas: a propósito de Perseo [tesis doctoral]. Madrid, UNED, 2016. En línea en la UNED [02-agosto-2021].

«La fábula de Perseo en la versión de las Metamorfosis ovidianas de Antonio Pérez Sigler». Lectura y Signo, nº 15. Universidad de León, 2020. En línea en Lectura y Signo [02-agosto-2021].

Gallardo, Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid. Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1889, (4 vols. Vol. 3, nº 3465, s. v. Antonio Pérez Sigler; col. 1218). En línea en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [02-agosto-2021].

Heredia Herrera, Antonia: Catálogo de las consultas del Consejo de Indias (Vol. 2). Archivo general de Indias. Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1984. En línea en CCBAE [02-agosto-2021].